Nel giugno del 1880 la Congregazione di Carità di Teramo iniziò a discutere la proposta di realizzare all’interno dell’ospedale di Sant’Antonio abate, aperto nel 1323 e situato nel centro cittadino, una sezione dedicata alla “cura e al mantenimento dei pazzi”. L’esigenza di aprire una struttura a vantaggio dei “disgraziati che avevano avuto la sventura di impazzire” si inserì in una strategia nazionale che, all’indomani dell’Unità, aveva cominciato a dispiegare specifici dispositivi di controllo nei confronti delle “classi pericolose”. La prima sezione del manicomio di Teramo divenne operativa nel 1881 e nel 1892, con l’arrivo del primo direttore – Raffaele Roscioli (1892-1916) – furono poste le basi per consentire all’asilo teramano di allinearsi alle nuove esigenze della scienza psichiatrica. Iniziarono ad essere compilate in modo dettagliato le cartelle cliniche ancora oggi conservate in un archivio storico che conta oltre 22.000 fascicoli personali. Fu introdotto il lavoro come mezzo terapeutico e i ricoverati furono impiegati nella colonia agricola inaugurata nel 1905: gli uomini lavoravano nelle officine di sarto, calzolaio, falegname, fabbro, le donne potevano dedicarsi al ricamo e al rattoppo, alla cucina e alla lavanderia. Fu anche inaugurato un forno, in grado di produrre autonomamente pane. Il lavoro degli ammalati, insieme alla capacità della Congregazione di Carità di richiamare a Teramo pazienti da altre province, contribuirono a trasformare il manicomio in una struttura di potere economico e amministrativo, tesa a inquadrare il processo di medicalizzazione della follia nell’ottica dei costi e dei profitti.

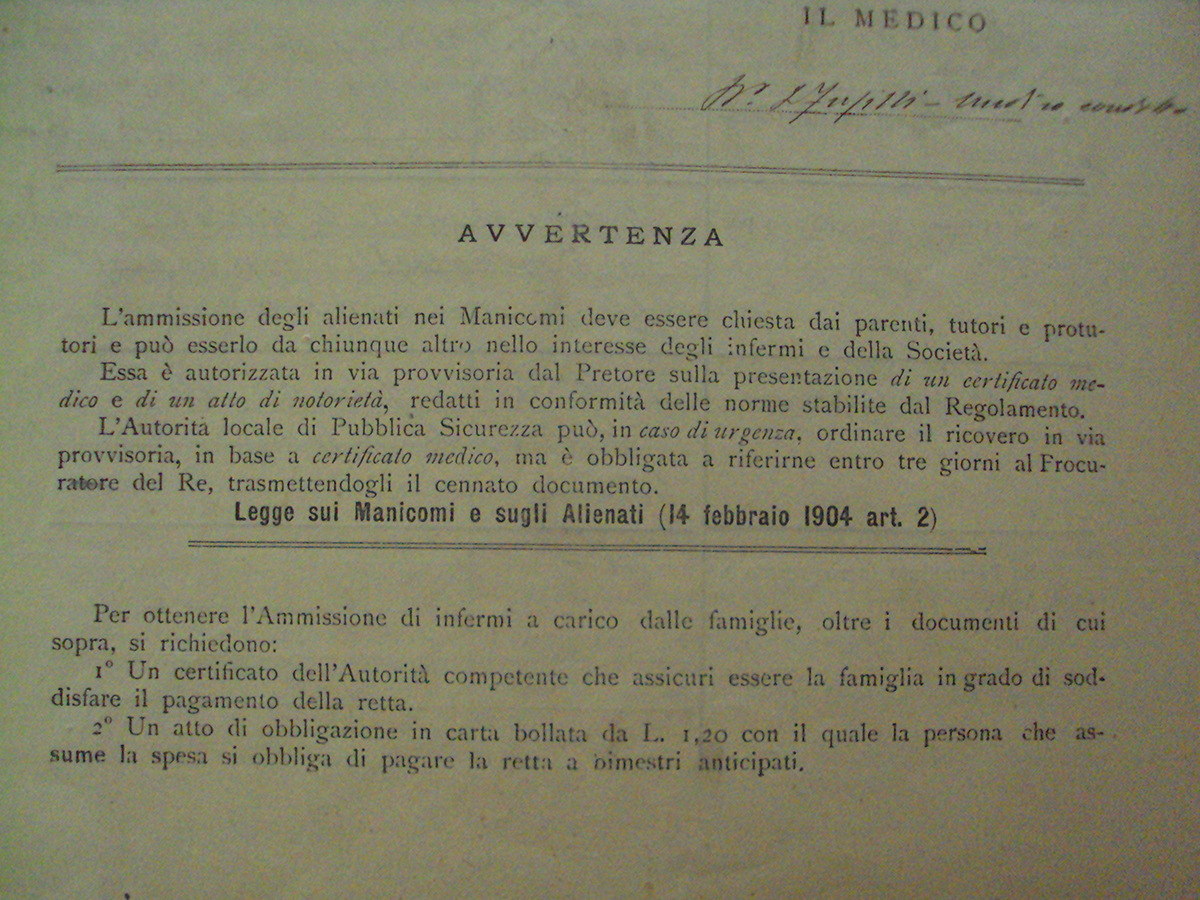

Il 14 febbraio 1904 fu promulgata la legge nazionale sui manicomi con la finalità di uniformare su un unico principio informatore le ammissioni e le dimissioni dei malati nei manicomi. La legge stabilì l’obbligo di custodia in manicomio per le persone colpite da alienazione mentale “pericolose a sé o agli altri o di pubblico scandalo”. L’ingresso in manicomio scattava su richiesta di “parenti, tutori o protutori o di chiunque altro nell’interesse degli infermi e della società”. Le ammissioni e le dimissioni erano affidate in via ordinaria all’autorità amministrativa locale e al direttore del manicomio, all’autorità di pubblica sicurezza in caso di ammissioni d’urgenza e in caso di dimissioni in prova. Il provvedimento – rimasto in vigore fino alla chiusura dei manicomi disposta dalla legge Basaglia del 1978 – ebbe come conseguenza l’affollamento del manicomio e ne accentuò il carattere di “deposito”, luogo di custodia per elementi pericolosi, a discapito degli aspetti terapeutici.

La prima e la seconda guerra mondiale rappresentarono degli eventi spartiacque per il manicomio Sant’Antonio abate, per la storia del sapere psichiatrico, per le esistenze delle popolazioni. Mentre i medici dovettero affrontare le diverse patologie create dal conflitto, i manicomi si affollarono di soldati e civili traumatizzati dalla violenza bellica. Durante la prima guerra mondiale al Sant’Antonio abate furono ricoverati oltre 260 soldati provenienti da tutta Italia, che avevano manifestato segni di alienazione mentale durante il servizio al fronte. A essere segnati dalla guerra furono anche i civili: donne, anziani, profughi sfollati dalle zone coinvolte dalla linea del fuoco manifestarono stati di malessere e depressioni. Le difficoltà belliche si riverberarono negativamente nella stessa organizzazione interna del manicomio: al sovraffollamento si affiancarono la penuria di personale medico e infermieristico – depauperato dalla chiamata alle armi – il peggioramento alimentare e il degrado dei servizi igienici.

Nel periodo fra le due guerre il manicomio Sant’Antonio abate fu al centro di diversi processi: la gestione delle patologie mentali legate al conflitto e sviluppatesi a distanza di anni dalla fine delle ostilità, il desiderio di modernizzarsi dal punto di vista organizzativo e scientifico, l’avvento del fascismo e il successivo inserimento nel più complesso ingranaggio di regime. Una svolta importante dal punto di vista scientifico, organizzativo e strutturale vi fu con l’avvento di Marco Levi Bianchini, direttore del manicomio dal 1924 al 1931. Levi Bianchini raccolse l’eredità di Guido Garbini, direttore durante gli anni della guerra, e ne sviluppò le intuizioni più felici: affrontò fra il 1928 e il 1931 il problema del sovraffollamento trasportando altrove l’ospedale civile e riservando al manicomio tutto il comprensorio di Porta Melatina, incrementò il lavoro dei ricoverati, incoraggiò nel 1928 l’apertura del primo Dispensario di Igiene mentale, portò a Teramo la psicoanalisi. Il 7 giugno 1925 fu infatti fondata fra le mura del Sant’Antonio abate la prima Società italiana di psicoanalisi. Durante gli anni del regime, il manicomio fu inserito nel più ampio ingranaggio del consenso volto a consolidare il potere attraverso il controllo sociale e politico. A livello terapeutico furono introdotte la malariaterapia, l’insulinoterapia e l’elettroschock. La svolta autoritaria, i cui riflessi si riverberarono anche in manicomio, fu ratificata dal nuovo codice penale Rocco (1930) che rafforzò il carattere poliziesco della legge 1904 e rese obbligatoria l’iscrizione dei ricoverati nel casellario giudiziario. Le costanti ammissioni, fra le due guerre, sembrarono confermare questo aspetto. Nel 1937, la gestione dell’ospedale psichiatrico divenne di competenza dell’Ente comunale di assistenza, subentrato alla Congregazione di Carità soppressa con la legge nazionale di riforma sull’assistenza sociale e sanitaria.

Gli anni che vanno dall’immediato dopoguerra al 1998 furono segnati da tumultuose trasformazioni dal punto di vista normativo e assistenziale. Nel 1977 erano ricoverati al Sant’Antonio abate 870 pazienti e vi lavoravano 358 infermieri. In quegli stessi anni iniziarono i primi esperimenti per aprire il manicomio al territorio e superarne la radice asilare. La possibilità di reinserire i degenti nelle comunità di appartenenza fu incoraggiata dalla legge Mariotti del 1968 e l’esperimento del CIM (Centro di Igiene Mentale), negli anni successivi, costituì un tentativo per togliere al manicomio il monopolio del ricovero dei malati affetti da patologie psichiche. Nel 1976, inoltre, fu anche aperta all’interno del Sant’Antonio abate una comunità terapeutica pensata come reparto aperto, in cui realizzare il superamento delle condizioni di vita subumane in cui versavano molti pazienti lungodegenti. La successiva legge 180 del 1978 – nota come legge Basaglia – finì di scardinare un sistema assistenziale anacronistico che aveva negato per troppo tempo la dignità degli assistiti e il loro diritto di ricevere cure appropriate. La legge stabilì la dismissione dei vecchi ospedali psichiatrici e la loro sostituzione con strutture ambulatoriali ed assistenziali aperte che garantissero ai malati terapie più efficaci e più accettabili dal punto di vista della dignità umana. Il processo di dismissione fu molto lento su tutto il territorio nazionale: a Teramo, l’ospedale psichiatrico Sant’Antonio abate fu definitivamente chiuso il 31 marzo del 1998.